1923. Hemingway se halla en París. Su protectora y asesora literaria Gertrude Stein le sugiere visitar España y conocer la tauromaquia. A Hemingway le gusta la idea. No es solo Stein quien le habla de España. Otra mujer le habló de la “península”. También lo hizo de lugares y de autores. Esta mujer parece ser dejada de lado como figura clave que fue para el joven escritor. Ella fue la “proveedora” de libros y enseñanzas sobre literatura clásica y contemporánea para su época. Tan contemporánea y brillante fue ella que se la conoce como la primera editora del “Ulysses” de Joyce. Se trata de Sylvia Beach. Esa librera fue la fundadora de “Shakespeare and Co.” todavía existente (aunque con otra dirección) y considerada en la actualidad como la librería más famosa del mundo. Beach, que con el tiempo fue una gran amiga del escritor, le brindaba las obras de los autores extranjeros traducidos. Así aparecieron los rusos, los franceses y también los españoles. Hemingway llega a España sabiendo de que se trata este lugar, base de culturas, tradiciones e historias y a la vez cuna de todo ello por siglos.

El Hemingway que llega a España no llega con las manos vacías. El ya está en lo suyo. El periodista ha adquirido patente de escritor con la aparición en poco tiempo de dos volúmenes: “Tres relatos y 10 poemas” (“Three stories and ten poems”) y “En nuestro tiempo” (“in our time”, versión París, ¡así en minúscula!).

Carga equipaje, incluida su Corona 3, obsequio de Hadley. También carga una mochila que llevará de por vida: La guerra y la presencia de la muerte. La mirada de la guerra es la mirada de la muerte. Con ella no se coquetea. Con ella se convive. La percepción de lo nauseabundo de la guerra no son solo sus fétidos olores sino la crueldad del ser humano para con sus semejantes. Hemingway, muy tempranamente, asistió a esa clase que le dio la vida y una vez recibida esta lección ella siempre aparece como un sello que no se borra jamás. En un día de guerra, como en un día de cárcel, el espíritu envejece sin comparación alguna.

El Hemingway que llega a Madrid vía París ya había estado en una contienda, siendo prácticamente para la época un niño, casi ni siquiera un joven. El había estado por allí cerca teniendo en cuenta las distancias europeas: Italia fue la primera en mostrarle uno de los rostros más siniestros del ser humano. También allí conoció el amor. Años después hablaría de alguna manera de el a través de un título: “Adiós a las armas”.

Se hizo héroe y fue admirado, pero jamás pudo olvidar la miseria que vio, vivió y lo marcó. Esto pasó, pasa y seguirá pasando para todos y cada uno de los habitantes de este planeta a quienes les tocó esa vivencia.

Había algunas herramientas que el joven conductor de ambulancias empezó a usar. Una de ellas fue la escritura y también la lectura. También apareció muy temprano el alcohol al que nunca pudo abandonar. Este vicio, ardorosamente criticado por vaya saber cuántos virtuosos y otros que no lo son tanto, lo lesionó sensiblemente en lo que hoy se podría calificar como “calidad de vida”. No es el único artista a quien le sucedió esto. Tampoco el único ser humano. Pero de que otra manera se iba a hablar de este hombre excepcional sino fuera hablando de su bolsa llena de controversias humanas frente a lo que brindó: Grandes textos escritos con un estilo particular, con secretos de la escritura y con un apego a la cultura tan ponderables como para estar en la historia universal de la literatura.

Este hombre que se llama Ernest Miller Hemingway llegó a España hace ya 100 años. Hoy en 2023, ciudades españolas recuerdan al escritor y cada una hace lo suyo.

El Ayuntamiento de Madrid propone un paseo. Un paseo que recuerda lugares por los que Hemingway estuvo, pasó, frecuentó y dejó marcas. Varias de ellas en sus libros, en sus textos. Hoy se visitan lugares que fueron para el escritor casi un hogar, casi un refugio. Quizás, se podrá decir, como lo más importante es que todo Madrid lo fue. Fue suyo porque lo hizo suyo a partir de sus vivencias.

El ayuntamiento madrileño no escatimó hacer soñar con el nombre del paseo: ¡“Un americano en Madrid”! Suena a Hollywood, suena a música, recuerda libros. El nombre no solo atrae. Vincula y desafía.

Distintos lugares aguardan un saludo. Y quizás en algunos, ¡Una copa! Pero sin exagerar. Un Papa Doble en Chicote, un Martini en el Palace…en fin. Y porque no un cochinillo en Botín, bocado supremo, que no puede estar solo, aislado y debe ser acompañado según tradición literaria por un Rioja Alta.

Ojalá los participantes puedan “sentir” el paseo. A veces un hombre, un ser humano marca rutas por las que transitó en momentos fáciles o difíciles. Para él, para el mundo. Pero ello también le mostró, le enseñó a ser y la escritura fue su expresión. Ojalá, insisto, este sea el comienzo de un reencuentro o tan solo un primer conocimiento de Hemingway.

Es interesante saber que este “paseo madrileño” ya se dio con otros “clásicos” de las letras, pero solo de habla hispana. La propuesta es ahora de un “americano” enamorado de Madrid.

Es más, una joven estudiante envió su tesis al Area de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento con el proyecto nada más ni nada menos que “el Madrid de Hemingway” y su aporte académico ha inspirado un circuito hemingwayano. Este circuito que será registrado en un mapa será publicado en el mes de abril, el mes de las letras.

Bienvenida Madrid con este proyecto. Sin ninguna duda la figura de “El Viejo” acompañará a los organizadores de esta feliz iniciativa que aportará a los visitantes una cuota de conocimiento y detalle a la historia, ya de por si rica, de la ciudad capital de España.

Mientras tanto, Pamplona es sinónimo cultural tradicional de los Sanfermines, pues quien dice uno dice lo otro. Es allí donde “El Viejo” se encontró con un infierno en las calles que lo conquistó para siempre.

El gran encierro de San Fermín, es un encierro a cielo abierto. Hay piso, hay calles, pero no hay un techo no hay un tope, como no lo tiene el ruedo. El único tope es el cielo que sin duda ilumina al diestro en la lidia y a los corredores en su carrera. Mientras tanto solo los hábiles y ágiles se animan a desafiar esos afilados cuernos que corren por una callejuela que, como la vida a veces, tiene un solo destino.

El fenómeno San Fermín es un tema cultural de trascendencia. Hay dos libros excelentes, de títulos parecidos, para conocer sobre esta cuestión que desde distintas perspectivas tiene filones de estudio de gran riqueza. Uno de esos libros fue comentado en este blog (1).

Pero esta vez Pamplona se viste de teatro dramático. No hay ruidos ni corridas. Solo hay voces que dicen. Las voces encarnan la presentación de “Hemingway” de la dramaturga peruana Maritza Nuñez. Obra dirigida por el director pamplonés Patxi Larrea trata temas severos en la vida del escritor como son las relaciones familiares, los conflictos, los traumas de la guerra. Todas cuestiones relacionads a su salud mental. No es fácil el abordaje de estos temas que, en realidad, afectan a muchísimos seres humanos en el mundo.

El escritor está protagonizado por el actor Julio Alonso que se ha preparado para este jaleo y que considera su parecido con Hemingway como algo anecdótico. Sin embargo y visto solo las fotos, como es mi caso, parece uno más del concurso de “parecidos” que todos los años se realiza en Key West. Hasta su sonrisa tiene un toque heminguayano que conforma su “postura” actoral.

No he visto la obra y por lo tanto no puedo hablar de ella. Impresiona que no se habla de literatura y que se puntualiza el drama de la salud mental del escritor en distintas facetas. Espero verla algún día.

A propósito, y dada la nacionalidad peruana de la autora dos curiosidades-coincidencias con su patria y con Hemingway. Un compatriota suyo publicó en 2019 el volumen titulado “Hemingway desconocido. Cuatro crónicas secretas sobre el escritor en el Perú y en el mundo” (2). Al año siguiente en agosto de 2020 aparece otra vez el escritor y su relación con Perú en un libro exhaustivo de Wolfang Stock en Alemania titulado “Cabo Blanco: mit Ernest Hemingway in Perú” (3).

No dejo Pamplona sin decir que en mi historia personal me acerca la anécdota del joven pamplonés que vivió en mí ciudad y conoció a mí abuelo. Ese joven pergeñó en su momento una “albóndiga gigante” dedicada a Hemingway. Lo relato en un texto con afecto y respeto (4).

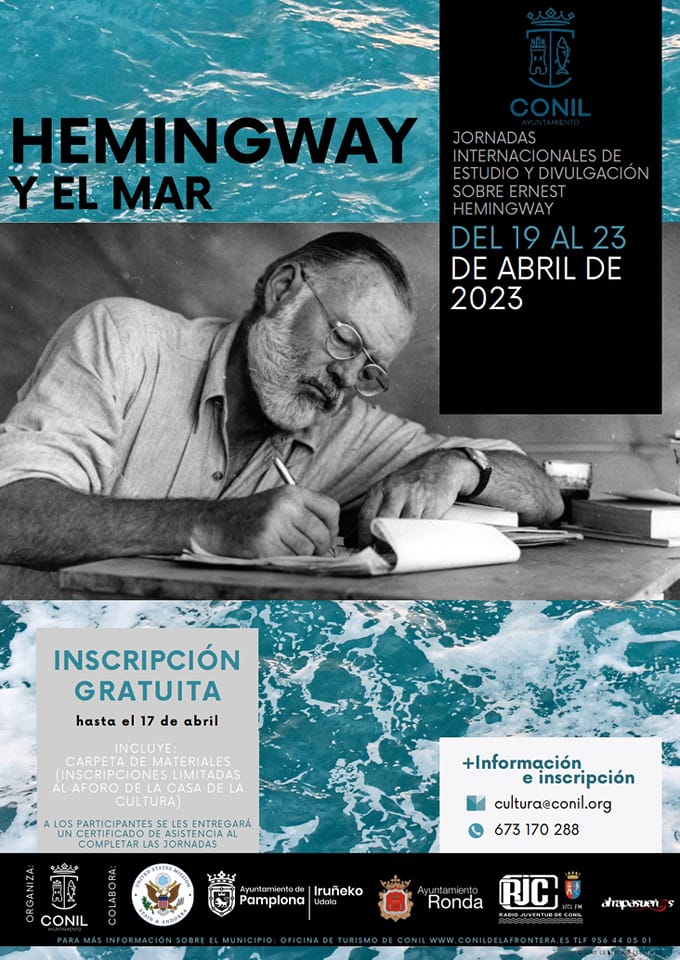

En este escenario enmarcado por el recuerdo aparece Conil de la Frontera en Cádiz. Este municipio se hace presente con una relevante propuesta académica. Se trata del encuentro “Hemingway y el mar” entre el 19 y el 23 de abril del año en curso que se realizará en esta ciudad de la Provincia de Cádiz. Participarán diez académicos de nueve universidades, así como especialistas en la vida y obra del escritor. Se presentará un libro de divulgación sobre Hemingway escrito por Luis José Rodríguez y en la sesión inaugural estará presente la embajada de Estados Unidos de Norteamérica en España. El Coordinador de este encuentro es el escritor José Recio.

Han existido arduas y excelentes gestiones del Alcalde Juan Manuel Bermúdez Escámez con sus pares de Ronda, de Pamplona y otras autoridades por hacer de este encuentro académico un hito en la historia de la relación entre Hemingway y España. El escritor visitó este país dos años antes de su muerte y conoció Conil de la Frontera quedando encantado con la ciudad. Este hecho, una vez más, el escritor lo deja por escrito en una carta a su hijo Patrick. Todavía allí se halla un testigo de ese “paso” de Hemingway por tierra ibérica. Se trata del restaurante “El Pasaje” en Conil con más de noventa años de trayectoria. Por allí el Nobel 1954 dejó su sello. Estuvo en un lugar que el recuerdo lo conserva.

Cadiz, hay que puntualizar tiene otra cita académica de magnitud previamente en el mes de marzo con el desarrollo en su capital del Congreso de la Lengua. Por lo tanto, el foco académico en el mes del Libro tendrá como activos protagonistas a los anfitriones gaditanos.

Antes estas manifestaciones culturales y académicas en recuerdo de este escritor quiero cerrar esta nota focalizando dos aspectos que me son sensibles.

Primero la hispanidad en Ernest Hemingway. Este hombre fue un ciudadano del mundo. Nacido en Estados Unidos de Norteamérica, asentado en Paris, citadino en Cuba.

Fue también un ciudadano de la cultura de España. No solo se halla en su vida la figura del incomparable maestro Pío Baroja, hombre de las letras, los estilos y la cultura española. En Hemingway se halla el germen de todo lo que absorbió de España empezando a conocer, comprender y entender la lengua de Cervantes. Hay que recordar que era un lector ávido, intrépido y analítico. Nunca le faltaron libros. Leyó cuanto el tiempo disponible se lo permitió. Siempre decía que se hallaba bien “provisto” de libros, según su propia expresión. Con todas sus mudanzas, pérdidas, extravíos y demás percances, en Finca Vigía en Cuba quedaron más de ocho mil volúmenes en su biblioteca. Hoy se conoce de la librería de Sylvia Beach, las “fichas” de lo que leía. España fue como su segunda patria, si es posible que haya dos.

Una curiosidad: Hay estatuas de Hemingway en España y en Cuba. Pero hay un solo monumento que rescata a una obra que diría única para la historia de la letras: “El viejo y el mar” que se halla en Canarias, allá donde nació Gregorio Fuentes, quien fue un modelo para Santiago. Una verdadera oda en metal (5).

Algo más. Un detalle pasado por alto en la hispanidad heminguayana. Hemingway vivió en París rodeado de artistas. En las artes plásticas nacían también grandes movimientos que se mostraba en ese entonces como “lo nuevo”. Desde luego que los artistas franceses predominaban en ese contexto. Sin embargo, Hemingway con su mirada y su concepto eligió un autor español y una obra que fue y es un hito en la historia de la pintura. Fue su amigo el catalán Joan Miró que se llevó la preferencia del escritor. Y fue “La Masía” de este genio la pintura insignia del escritor. Hay un libro inevitable para leer sobre este tema que explica algunas cuestiones que incluso rondan el humor. Véase en este sitio el comentario respectivo (6).

Segundo tema: Siempre pensé en una comunidad heminguayana española o en España. En algún momento y dadas las circunstancias de ser extranjero fui muy cauto con mis interlocutores. Reconozco que lo hablé en Madrid en una charla informal en Botín, en donde, incluso, había jóvenes estudiantes norteamericanos. En algún momento le tocó a Ronda con un sol despiadado y mi foto en el ruedo solitario. Fue en lo que llamo “mi barrio bohemio de Pedregalejo” en Málaga que también algo expresé. Y también lo hice de casualidad en el Museo Marítimo de Barcelona hablando de navegantes y pescadores. De este ancestral lugar recibo boletines que me informan de sus actividades. Nunca se cerró el tema. Por vivir yo lejos de allí y por ser extranjero fui cuidadoso con los intereses de los ciudadanos españoles. Hoy hay una nueva oportunidad, aunque no me encuentre allí. Conil de la Frontera puede ser el motor motivador de esta comunidad heminguayana. Todo el material y la oportunidad lo convocan. Ojalá se de esta circunstancia y sea el encuentro en Conil una cabeza de playa para esta iniciativa, la convoque quien la convoque. Dentro de España y fuera de ella hay ciudadanos que no solo recuerdan a Hemingway, sino que son sus seguidores y también mentores involuntarios, a veces, de una leyenda que sigue latiendo en la literatura y en la vida cuestiones estas que se interdigitan permanentemente. ¡Vaya si esto es así (7)!

Adhiero plenamente a las conmemoraciones de estas ciudades españolas y lo hago de todo corazón por tradición y afecto.

–==((~))==–

Notas.

(1)José María Irribarren fue un hombre polifacético de la cultura española que publicó en 1970 el volumen “Hemingway y los sanfermines”. Así como otras obras suyas fue intensamente leído y marcó un hito en la historia del escritor, de Pamplona y de los sanfermines. Casi medio siglo después un nuevo texto titulado “Hemingway en los sanfermines” (ediciones Eunate) aparece como protagonista del tema. Lo escribe un gran catedrático español, el Profesor Miguel Izu. El autor le da al hecho en estudio una mirada severa sobre el papel del escritor en esta algarabía callejera. Un comentario sobre este importante texto apareció en este blog el 9 de diciembre de 2019.

(2)El libro editado por Debate en Perú trata cuatro temas relacionados con Hemingway. Omar Zevallos su autor es un periodista y escritor de trayectoria en su país y un gran seguidor de los itinerarios del escritor. Véase el comentario en este sitio publicado el 23 de agosto de 2019.

(3)Wolfang Stock es un académico alemán de sólida formación en gestión y a la vez como ciudadano europeo se conduce con solvencia en varios idiomas. Su libro, en soporte digital y papel, todavía no ha sido traducido. Hice una nota sobre el mismo en este blog el 10 de noviembre del mismo año en que se publicó. La nota apareció y Stock inmediatamente tuvo la gentileza de escribirme en español una extensa y muy cordial respuesta. El autor alemán es seguidor desde hace muchos años de Hemingway y tiene un blog sobre el escritor. En su sitio, el académico le “sigue las pisadas” al escritor.

(4)En efecto en ese volumen recupero una historia familiar bajo el título “La historia de la Corona Four” en “El Viejo y la máquina de escribir”-“La historia de la Corona Four” Ediciones Lilium, Buenos Aires, 2022.Epub. Véase en este sitio la nota respectiva publicada el 24 de marzo de 2022.

(5)“Oda en metal a “El viejo y el mar” publicado en este blog el 21 de julio de 2022(aniversario del nacimiento de Hemingway).

(6)Se trata del libro “La Masía: Un Miró para mrs. Hemingway” de Alex Fernández de Castro, editado por la Universidad de Valencia en 2015. El comentario sobre el mismo aparece en este sitio el 31 de marzo de 2016.

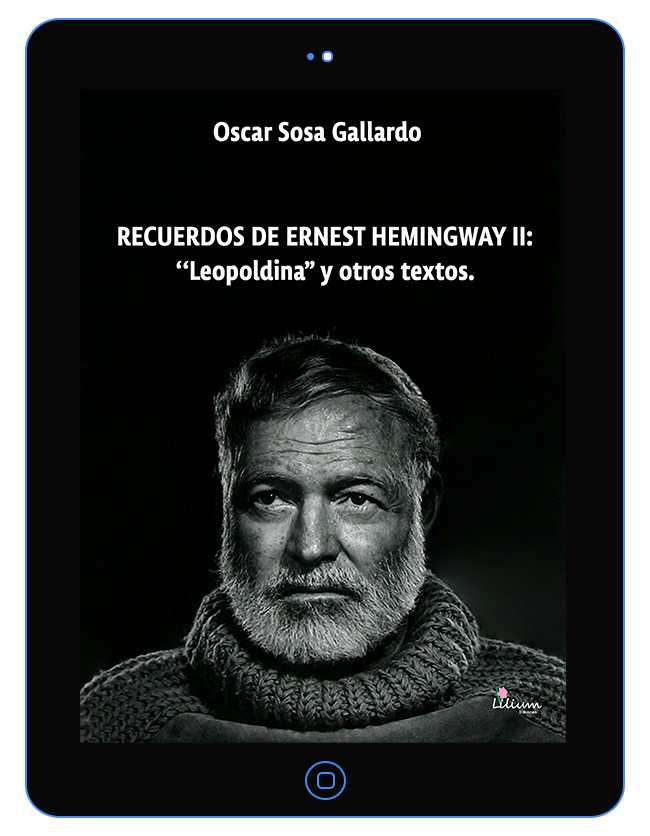

(7)Véase Oscar Sosa Gallardo: “Recuerdos de Ernest Hemingway II: Leopoldina y otros textos”. Ediciones Lilium, Buenos Aires, 2022.Epub. En este sitio hay una reseña publicada el 19 de diciembre de 2022.

–==((~))==–